お知らせ&更新情報

2019年5月授業報告(3年生)

5月18日(土)19日(日)

今月は、急遽、ライブケース実習をすることになりました。2日間の授業構成は、ライブケース中心に全面的に入れ替えました。

今月の授業内容は「ケースの取り方(オルガノン§83~99)」「ライブケース実習」「ライブケースの分析」「2回目の処方について」「レメディ学習(Mag-c.)」を学びました。

今回のライブケース実習では、講師がセッションをして、それを生徒さんが横に座って観るというスタイルで進めました。

「ケースの取り方(オルガノン§83~99)」

事前準備として、オルガノン§83~99の要約を再度、精読して、もし、自分がセッションするとしたら、どのように進めるかを念頭に臨んで頂くことにしました。

「ライブケース実習」

生徒さんからご紹介頂いたクライアントさんにお越し頂き、2時間ほどの時間を掛けて、野村講師がケースを取りました。最後に、生徒さん皆さんからの質問を受けて終了しました。

クライアントさんが、退席された後、ケースの確認後に、ざっと前分析までをしました。

そして、翌日の午後の授業までに、各人で、ケースの分析をして、「何が癒やされるべきか?(どのような乱れが起きているのか?)」を考える宿題を出しました。レメディを探すことも大切ですが、まずは、クライアントさんが、どのように病んでいるのか?(乱れているのか?)について考えて来てもらうことにしました。

「ライブケースの分析」(翌日)

「分析」では、生徒さん一人ひとりに、考えて来てもらった「病の中心(統合)」を発表してもらいました。皆さん、なかなか鋭い良い分析です。まとめとして、講師が理解したケースの統合を伝えて、皆さんの理解を確かなものにして頂きました。ホメオパスには、レメディを考える前に、ここまでをシッカリ理解しておくことが求められます。その後は作業的に進行します。最適な症状(Rubrics)を選び、いくつか出てきた候補レメディを絞り込み、最終的には、たった一つのレメディにたどり着きました。

ライブケース実習では、臨場感のある実践を通じて、これまでの机上の学びを自分のものにして頂く絶好の機会になると思います。

次回は、今回選んだレメディの評価のためのセッション「2回目の処方」をすることになります。次回が楽しみです。

そのことを想定して翌日の午前には「2回目の処方」について学びました。

2日間ともスカイプ受講者が過半数でしたが、臨場感のある授業体験をして頂けたのではないでしょうか。

2019年4月授業報告(4年生)

4月6日(土)7日(日)

4年生は、専門コース仕上げの1年になりました。

今月は、「インドのホメオパシー大学を卒業された柳沼さんの特別講義」「2月のレメディ復習」「オルガノン学習(§271~285)/最終」「レメディ学習(Bapt.Am-c.Pyrog.)」「セッション実習(SRPを捉える)」を学びました。(画像は柳沼さんの講義の様子)

「インドのホメオパシー大学を卒業された柳沼さんの特別講義」

柳沼さんは日本人で初めてインドの国立大学医学部のホメオパシー科を卒業した先駆者です。インド・コルカタ大学での5年半に及ぶ学生生活での興味深いお話をシェアして頂きました。

大学で学ぶホメオパシー専門教材や試験制度や大学主催の無料診察(学生実習)の様子など、映像を交えての授業をして頂きました。

2019年3月授業報告(1年生)

3月2日(土)3日(日)

CHKの今年度最後の授業は、1年生の授業でした。

今回は、「先月のレメディの復習(Apis.Caust.Aur.)」「古典的ケース学習(レメディの中心を捉える練習+レパートリーを使う実習)」「今月のレメディ学習(Tarent.Calc-p.Naja.)」「急性症状への具体的な対処法」「レメディの作り方・実習」を学びました。(画像は、レメディ作りの実習の様子)

「古典的ケース学習(レメディの中心を捉える練習+レパートリーを使う実習)」

この古典的ケースを活用する授業は、5年ほど前から始めました。

20~100年以上前のホメオパスが結果を出したケース等を通じて、ケースにおける目の付け所を学び、既習レメディの全体像を再確認し、そして、レパートリーを引く実習にしてゆくことを目的にしています。

今年度の1年生は、春の授業から始め、年間で15例のケースを学びました。授業をしてみると、実践的で、生徒さんにとって、とても得るものが多いように感じます。

ホメオパシーの勉強をする上で、習得に時間が掛るのは、レパートリーを使えるようになることだと思いますが、古典的ケースに取り組む中でレパートリーを引くことで、自然に、その使い方に馴染んでゆくと、かなりハードルが下がる感じがしています。

「急性症状への具体的な対処法」「レメディの作り方・実習」

最初に、急性と慢性との違いについて確認をしました。ホメオパシーでは、この区分は重要です。

そして、急性症状の具体例を材料にして、急性症状への具体的な対処法(飲み方や繰り返すタイミングなど)を学びました。

引き続き、実際に、一人ひとりで、レメディを作る実習をしてみました。

出来たレメディ溶液を乳糖粒の入った瓶に垂らすだけの簡単な実習ですが、実際に皆さんが自分の手で作る作業をするのは、生まれて初めてなので、とても新鮮な経験になりました。あまりにも簡単にできることに驚かれたようです。

新年度の2年生(中級コース)からは、急性から慢性症状に重点が移って行きます。

ホメオパシーへの興味が、より深まってゆくことでしょう。

クラシカルホメオパシー京都(CHK)談話室を開設しました

2019年の年が開けてから、CHKの生徒たちの談話室が出来ました。(時々、講師も参加します)

学年・年齢・場所を越えて、気楽で自由な談話を楽しんでいます。興味のある方はご覧下さい。

2019年2月授業報告(2年生)

2月23日(土)24日(日)

今月は「先月のレメディの復習(Cic. Cupr. Cimic.)」「オルガノン学習(§154~164)」「ケース学習」「レメディ学習(Elaps.Nat-c.Cycl.)」「修了式」という内容でした。(画像は、Elaps.サンゴヘビ)

「レメディ学習(Elaps.Nat-c.Cycl.)」

Elaps.は、ブラジルサンゴヘビから調整される動物レメディです。

授業では、皆さんが事前に調べて来られた情報を発表して頂いた上で、これまで学んだ蛇のレメディの比較からはじめました。

Elaps.は、大蛇のLach.などと同じように蛇類から調整されるレメディです。ミミズのように超小型の蛇ですが、他の蛇に劣らない強い毒を持っています。赤黄黒色の派手な横縞模様をしていて、カラフルで、ちょっとお洒落な印象があります。

他の蛇類のレメディ同様、血液の問題にしばしば利用されて来ました。このレメディにマッチする人は、出血色が黒いのが特徴で、冷えに対して敏感です。特に冷たいものを飲んだりすると胸や胃にひどい冷えを感じ、引き続き全身が悪化してしまいます。落下することへの恐怖心が特徴的です。また人付き合いは苦手で、田舎に引きこもりたくなるようなタイプです。食べ物では、サラダを好みます。右側優勢レメディです。(Lach.は左側優勢レメディ)

ある生徒さんの知り合いの方が、このレメディにピッタリなようで、その方のプロフィールをシェアしてもらいました。

Nat-c.は、炭酸ナトリウムから調整される鉱物レメディです。

皆さんからは、事前に調べてもらった炭酸ナトリウムの情報を発表してもらいました。

Nat-c.は、原材料情報からもマテリアメディを読んでも、そのレメディ像を理解することが難しいので、周期律表を材料にして、そこからレメディ像を理解してもらいました。

Nat-c.の方は、一般に音楽(音)に対して敏感です。特にピアノの音からの影響を受けやすく、それによって気分が悪くなったり、逆に良くなったりします。全般に敏感さが特徴で、音、日光や熱(熱中症の際、よく利用されます)に大きく影響されます。化学物質過敏症の方にもしばしば適用例があります。

身体面では消化器系が弱く、牛乳が苦手です。足首が弱い著名なレメディで、捻挫しやすいのも特徴です。精神面では、特定の人間が苦手になりやすく、例えば、内心、夫や家族がとても苦手で、人知れず我慢しているかも知れません。でも同時に、彼らに強く依存もしているので離れてしまうことは少ないでしょう。

Cycl.は、サクラソウ科シクラメン属の球根性多年草から調整されるレメディです。

皆さんからの現物質情報をお聞きしてから、マテリアメディカ等を読んで行きました。

特に、Cycl.だけにしかない症状(Single Rubrics)の一覧を順に読んで行き、このレメディ固有の質感を伝えました。

このレメディは、Cyclamenの語源の「旋回」と関係した諸症状が特徴です。

身体面では、めまい発作。精神面では、自責の念・自己非難の気持ちになりやすい。

身体面は、Puls.に似て、精神面は、Nat-m.に似ています。Puls.のように、油っこいものを食べると不調になり、喉もあまり渇きません。寒がりです。Nat-m.のように、悲嘆傾向が強く、自責の念を強く持ちます。加えて、Cycl.の特徴は、めまい症状と視野の問題が起きやすい点です。

「修了式」

授業の最後に、中級コースの修了式をしました。みなさん、お一人ずつに、この1年のことと今後の抱負について、お話して頂きました。想像以上に充実した1年だった方が多く、良かったと思いました。

2019年2月授業報告(3年生)

2月16日(土)17日(日)

今月は「先月のレメディの復習」「オルガノン学習(§264~270)」「ケース学習」「今月のレメディ学習(Berb.Cor-r.Fl-ac.)」「上級コース修了式」をしました。

(画像は、Cor-r.赤珊瑚)

「ケース学習(病の中心をとらえる)」

ホメオパシーでは、現代医療とは異なり、「病」を車や機械の故障のようには考えず、その人の中心にある「生命力(目には見えないが)」が乱れた状態にあることと考えます。

そして、症状は、その目には見えない生命力の乱れの表現であると考えます。

ケース学習では、クライアントの「病の中心」を正確に捉えることになります。

その人に現れている症状は、もちろんのことですが、本人の病歴や家族の病歴、そして、その人固有の性格や癖、物事に対する対処法も「その人らしい症状」の一部として、受け取ります。

「その人まるごと」をみてゆく健康療法です。

今回のケース学習では、「病の中心」を捉えつつ「その人の乱れをまるごと」を表現する(統合)ことにチャレンジしてもらいました。「~~~の乱れを持っている方」という表現で、クライアントの病の中心と全体を、全員に述べて頂きました。

表現方法こそ違え、全員が統合した一文として、「病」を表現出来ました。

今後も繰り返し、統合した表現をすることに、チャレンジして行こうと考えています。

「上級コース修了式」

授業の最後に、お一人ずつ、この1年間で感じたこと・考えたことなどお話してもらいました。そして、新年度に向けて、抱負を語って頂きました。

みなさんのホメオパシーへの熱い思いに、逆に、私達講師陣の方が刺激を受けることになりました。

2019年2月授業報告(4年生)

2月9日(土)10日(日)

今月は、4年間の最終授業になりました。

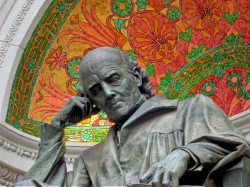

「先月のレメディの復習(Glon.Nux-m.)」「メソドロジー(トートパシーと病理法)」「今月のレメディ学習(Spig.Hydrog.)」「ケース学習」「オルガノン学習兼卒業式(修了式)~私のオルガノン」を学びました。(画像は、ホメオパシーの創始者:ハーネマン)

「オルガノン学習兼卒業式(修了式)~私のオルガノン」

CHKの卒業にあたり恒例となりましたが、生徒さん一人ずつに、オルガノン全292章の中から、ご自分が好きな1章をあげてもらい「私のオルガノン」ということで、一言ずつコメントをしてもらいました。これが、4年間最後の課題になります。

みなさん、それぞれの思いが込められていて、素晴らしかったです。

例年、皆さんの感性に驚き続けて来ましたが、今回も意外な章が好きだということがありました。

それは§201でした。

この章の前半で、ハーネマンは、症状とは「いのち」を守るために、生命力自らが作ることがあると述べています。

だからこそ、症状を悪いものと決めつけて、切除したり、抑圧したりすると、余計に、病は深まり、命を危うくすることになりかねないと示唆しています。

(参考)オルガノン§201要約

バイタルフォース(生命力)は、局所的症状を作ることで内的病気を和らげる対応をとることがある。それは本質的治癒には至らないので、内的な病は徐々に悪化するし、ますます治癒しにくくなる。

最後に、卒業式で、皆さん、お一人ずつにお話して頂き、4年間の全授業を終えました。

3月17日の「ホメオパシー春の会」では、お一人ずつから4年間の成果を在校生たちにシェアしてもらいます。

いつものことながら、卒業生の旅立ちは、さびしくもあり、うれしいものです。

2019年1月度授業報告(1年生)

2月2日(土)3日(日)

今月は「先月のレメディの復習(Tub.Chin.Gels.)」「ホメオパシー哲学~ヘリングの治癒の法則」「今月レメディ学習(Apis.Caust.Aur.)」「古典的ケース学習~レパートリー演習を兼ねて~」を学びました。2日(土)の夜は、講師も含めての少し遅めの新年会を楽しみました。(画像は、Apis.蜜蜂)

「古典的ケース学習~レパートリー演習を兼ねて~」

初級コースでは、急性症状への対応が出来るようになることを目標にしています。

ご家族や身近な人の健康管理のために適切なレメディを選ぶには、レパートリーが使えるようになることです。これが使えるとかなり正確にレメディが選べるようになります。

急性時でも、一人の人にいくつかの症状があり、どの症状に注目したら良いのか?を見極めることが大切です。

実際に治癒したケースとして、100年ほど前の文献データが残っており、それを教材にしてレパートリー(症状からレメディを検索する辞書)の使い方の演習とこれまで学んだレメディの復習を兼ねた授業をしました。

この演習の授業は、昨年11月にスタートして今月で3回目です。今回までに10問以上の演習が出来ました。皆さん、3回目になると次第に慣れてきて、レパートリーでの検索もスムーズになって来ました。

2019年1月授業報告(2年生~中級コース)

1月26日(土)27日(日)

今月は「先月のレメディの復習」「オルガノン学習」「今月のレメディ学習(Cimic.Cic.Cupr.)」「ケース学習」を学びました。(画像は、Cupr.銅)

「今月のレメディ学習(Cimic.Cic.Cupr.)」

いずれのレメディ学習も、その原材料について調べて来て頂き、授業で発表するところから始めました。

Cimic.は、著名なレメディPuls.と同じ仲間のキンポウゲ科の植物~ブラックコホシュ~から調整されるレメディです。

2019年1月報告(3年生~上級コース)

1月19日(土)20日(日)

今月は「先月のレメディの復習(Mag-p.Cann-i.Agar.)」「オルガノン学習(§252~263)」「今月のレメディ学習(Pall.Hell.)」「ケース学習」「周期律と元素のレメディー概観」を学びました。

今月は、特に周期律の考え方を中心に、鉱物系のレメディやケース学習をしました。(画像は、Hell.クリスマスローズ)

「周期律と元素のレメディー概観」

周期律は、人間の成長発達のレプリカであるというのが、ホメオパシーの世界のスタンダード的考え方です。これは、オランダ人ホメオパスショールテンが、数十年前に提唱して以来世界中のホメオパスから支持されている分析法です。

全部で、7つのシリーズと18のステージから構成される周期律の各元素の位置づけは、そのまま、人間の成長発達段階を表現していると捉えます。